지역N문화 생활문화 민족의 정신이 깃든, 한국의 의복

씨실과 날실의 아름다운 만남한국의 의복

의식주(衣食住) 중 의복은 가장 으뜸이다. 우리는 수백, 수천 년 동안 주어진 환경에 맞춰 살아남는 데 필요한 옷을 만들었다.

현재의 대한민국에 터 잡은 사람들 또한 시대와 역사를 거쳐 수많은 옷을 만들고 입어왔다. 이 땅에 터 잡은 선사시대 조상들부터 삼국시대를 거쳐

고려·조선을 지나 현재 한국의 의복이 만들어지기까지 수많은 세월이 필요했다. 의복에 담긴 시대별 특징, 계급에 따른 의복 소재와 색깔의 차이,

치장을 위한 다양한 장신구까지. 우리나라의 역사와 함께 변화해온 한국의 의복에 얽힌 다양한 이야기를 담았다.

똑같은 이름, 시대마다 다른 모습의 의복

- 똑같은 이름, 시대마다 다른 모습의 의복

-

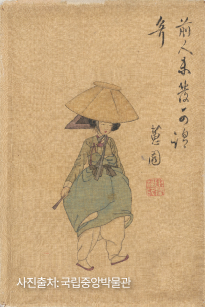

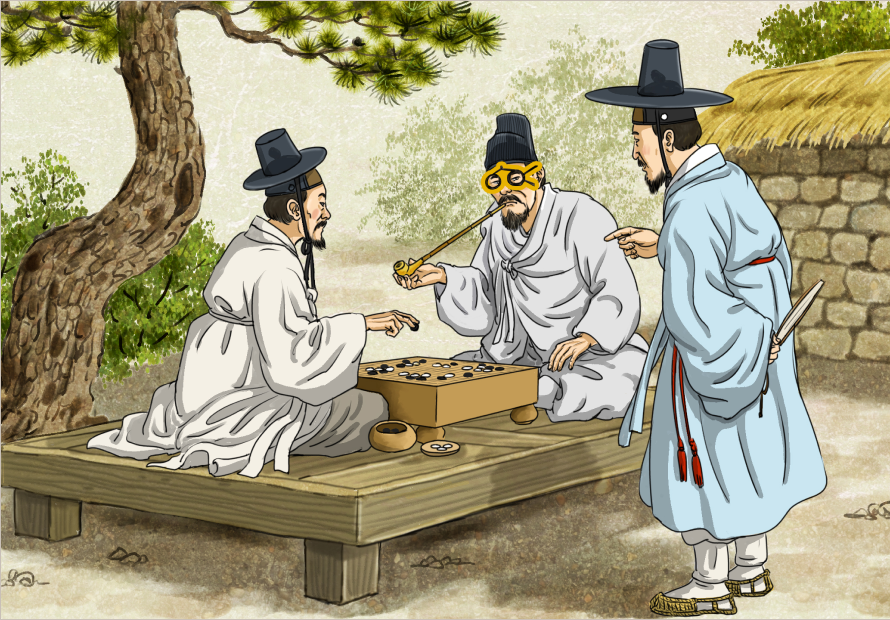

옛날 사람들은 어떤 옷을 입고 살았을까? 의복은 자연환경과 사회환경에 따른 생활양식의 표현으로 다양한 형태로 바뀌었다.

사회발달에 따른 계급 차이, 문화·종교의 발달, 외국 문화의 수용, 남녀 성별에 따른 변천요인 등에 따라 점차 다양해졌다.

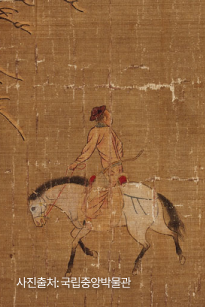

한반도의 역사 또한 의복의 변화와 함께 흘러왔다. 고구려·백제·신라부터 조선에 이르기까지, 의복의 변천을 시대상과 함께 알아보자.

내가 제일 잘나가, 그 옛날 조상들의 몸치레

- 궁궐 안, 특별한 사람들이 산다

-

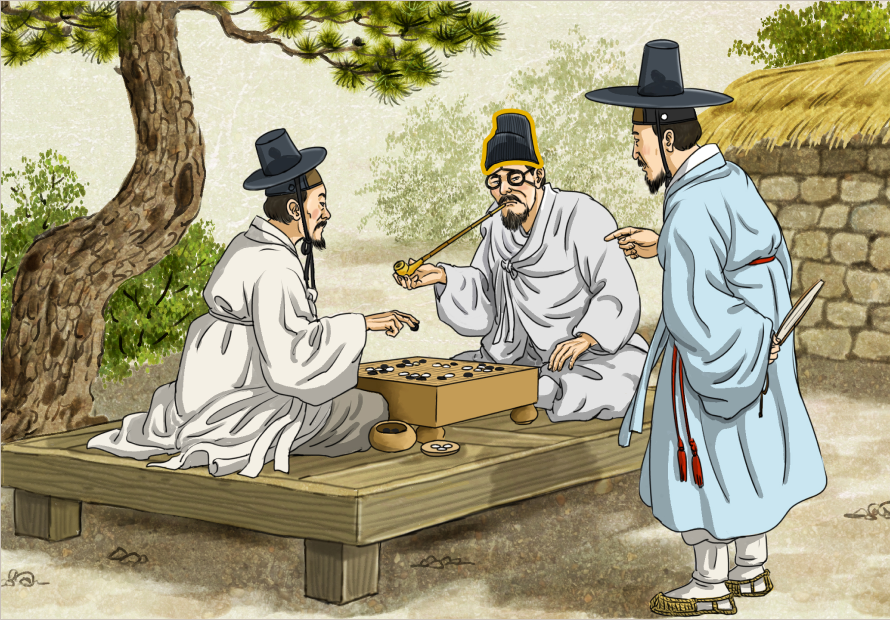

오늘날 궁궐은 서울 도심부에서 특유의 기품을 뽐내며 우리에게 역사와 문화의 공간으로 자리 잡았다.

궁궐은 왕족이 사는 큰 규모의 건물인 궁(宮)과 궁의 출입문 좌우 망루를 의미하는 궐(闕)이 합쳐진 단어다. 국가의 중심지이자 왕의 생활공간인 궁궐은

왕을 비롯한 왕족, 그리고 그들의 생활을 돕는 궁녀와 내시들이 상주하는 곳이기도 하다. 이처럼 궁중 생활은 많은 사람이 함께하기 때문에

왕권 국가에서 엄격한 규범 아래 행해졌으며, 그들의 옷차림 또한 각각의 지위와 역할을 그대로 나타낸다.

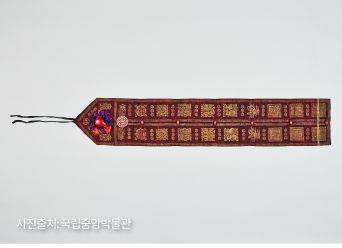

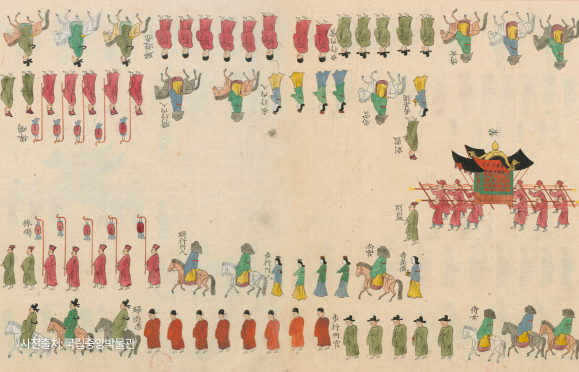

01 영조정순왕후가례도감의궤로 알아보는 조선시대 궁궐 안 사람들

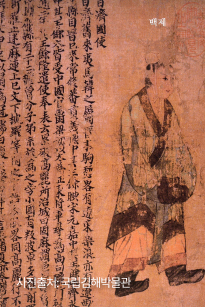

1759년 5월~6월에 영조(英祖)가 오흥부원군(鰲興府院君) 김한구(金漢耉)의 딸을 계비(정순왕후(貞純王后)로 맞는 과정을 기록한 『영조정순왕후가례도감의궤(英祖貞純王后嘉禮都監儀軌)』 상·하 2책 중 하책에 수록된 반차도이다. 1757년(영조 33) 정성왕후 서씨(貞聖王后 徐氏)가 승하하고 삼년상이 지나자 왕실 가례의 예법인 육례(六禮)의 절차에 따라 계비를 맞았다. 이 반차도는 18세기 어람용 반차도의 높은 수준을 보여주는 동시에 19세기 친영 반차도 제작의 규례 역할을 한다는 점에서 중요하다.

영조정순왕후가례도감의궤 왕의 행진

조선 왕 조복

영조는 왕의 대례복을 입고 있다. 대례복은 조선의 왕이 제례나 가례 등 중요한 의례를 행할 때 면관과 함께 착용하는 복식 일습이다. 또한 왕권을 상징하는 법복으로, 국가의 길례, 가례, 흉례 등 다양한 성격의 의례에 착용하는 복식이다.

영조정순왕후가례도감의궤 왕비의 행진

조선 왕비 원삼

정순왕후는 조선의 왕비가 매일 문안, 종친 및 외명부 접견 등의 의례에 참석할 때 입는 복식인 소례복을 입고 있다. 왕비는 의식의 규모에 따라 치마, 저고리 위에 당의나 원삼을 착용한다.

내가 제일 잘나가, 그 옛날 조상들의 몸치레

02 세부 유물들